![]()

内分泌疾患について

About Endocrine disease

私たちの体は、ホルモンという化学物質によって調節されています。内分泌疾患とは、このホルモンを作る内分泌器官(甲状腺、副腎、膵臓など)の機能に異常が起こり、ホルモンの分泌量が過剰になったり不足したりする病気の総称です。

症状は多岐にわたり、疲れやすさ、体重変化、気分の変動、月経不順など、全身に様々な影響が現れます。代表的な病気として、糖尿病、甲状腺疾患、副腎疾患などが挙げられます。

内分泌系の疾患は、的確な診断と治療により、これまでの生活の質を著しく向上させることが期待できます。当クリニックには、内分泌代謝科を専門とする経験豊かな医師が在籍しております。どのようなことでも、どうぞお気軽にご相談ください。

また、詳細な検査、治療が必要な場合は、近隣の大学病院や専門病院にご紹介することもあります。

![]()

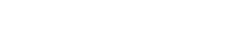

甲状腺疾患

About Endocrine disease

甲状腺は喉仏のすぐ下に位置しており、羽を広げた蝶のような形状をした、重量約10~20gの小さな臓器です。ここでは、全身の代謝調節や成長促進に関与する甲状腺ホルモンが生成されます。男女間で甲状腺の位置には若干の差異が見られ、女性は男性よりもやや高い位置に存在しますが、いずれの場合も気管を囲むように配置されています。

甲状腺の役割は、体の新陳代謝を調整するホルモンを作ることです。甲状腺疾患とは、この甲状腺の機能に異常が起こる病気の総称です。

甲状腺でのホルモン合成と分泌が亢進した状態を「甲状腺機能亢進症」、低下不足すると「甲状腺機能低下症」となり、動悸、疲れやすさ、体重変化など、全身に様々な症状が現れます。

甲状腺の病気でよくある症状

- 首に腫れがある

- 手指が細かく震える

- よく食べているのに痩せてきた

- 体が冷え、寒がりになった

- イライラしやすくなった

- 便秘しやすくなった

- 暑がりになり、水をよく飲み、汗をたくさんかく

- 月経不順になった

- 脈がゆっくり静かになった

- 食欲が無いのに、太ってきた

代表的な甲状腺疾患

バセドウ病

バセドウ病は、20代から30代の若い女性に比較的多く見られる疾患です。甲状腺の甲状腺ホルモンが過剰に分泌される結果、動悸、体重減少、手の震え、体温上昇、多量の発汗といった症状が現れます。その他にも、疲労感、軟便や下痢、筋力低下、精神的な興奮や落ち着きのなさが見られることがあります。女性の場合、月経周期が乱れることもあります。眼球が突出したり、まぶたが完全に閉じなくなりドライアイを引き起こすなど、眼に症状が現れることもあります。男性では、特に炭水化物を多く摂取した後や運動後に、手足が急に動かなくなる発作(周期性四肢麻痺)が起こることがあります。

橋本病(慢性甲状腺炎)

橋本病は、甲状腺機能低下症の代表的な疾患です。この病気は非常に一般的で、成人女性の約10人に1人、成人男性の約40人に1人が罹患するとされています。特に30代から40代の女性に多く見られます。

橋本病では、免疫システムの異常により、自身のリンパ球が甲状腺組織を攻撃し、慢性的な炎症を引き起こします。この炎症が徐々に甲状腺組織を破壊し、甲状腺ホルモンの生成を妨げることで、甲状腺機能低下症に至ります。ただし、すべての患者さんが甲状腺ホルモン低下を示すわけではなく、橋本病患者さんのうち甲状腺機能低下症を発症するのは、約4人から5人に1人未満とされています。

採血にて甲状腺機能低下を認め、倦怠感など、甲状腺機能低下症の症状が強い場合は、投薬を行い、機能を正常化させます。治療により甲状腺ホルモン値が正常に戻るまで、無理をせず体を休めることが大切です。

亜急性甲状腺炎

亜急性甲状腺炎は、甲状腺に一時的な炎症が生じる病気です。多くはウイルス感染が原因と考えられており、風邪のような症状の後に発症することがあります。主な症状は、甲状腺の痛みと腫れ、発熱、倦怠感などです。痛みは首の前側から顎、耳にかけて広がることがあり、物を飲み込む際に強く感じることがあります。

亜急性甲状腺炎は、自然に治癒することが多いですが、症状が強い場合は、鎮痛薬やステロイド薬による治療が行われます。通常、数週間から数ヶ月で症状は改善しますが、再発することもあります。

無痛性甲状腺炎

無痛性甲状腺炎は、甲状腺組織の一部が何らかの原因で破壊され、甲状腺ホルモンが血液中に放出される疾患です。亜急性甲状腺炎と類似していますが、特徴的な違いとして痛みを伴わない点が挙げられます。橋本病やバセドウ病に併発しやすいことが知られています。

主な症状は、甲状腺ホルモン値の上昇による甲状腺中毒症です。具体的には、全身の倦怠感、動悸、多量の発汗などが現れます。多くの場合、血液中の甲状腺ホルモン値は3ヶ月以内に正常範囲に戻りますが、回復過程で一時的に甲状腺ホルモンが低下することもあります。また、出産後の授乳期に発症しやすく、再発を繰り返すケースも少なくありません。

甲状腺腫瘍

甲状腺腫瘍とは、甲状腺にできた「しこり」のことです。良性のものと悪性のもの(甲状腺がん)があり、大きさや性質もさまざまです。多くの甲状腺腫瘍は、初期には自覚症状がほとんどありません。しかし、腫瘍が大きくなると、首の腫れや圧迫感、飲み込みにくさ、声のかすれなどが現れることがあります。

甲状腺のしこりは良性と悪性の2つがあり、悪性腫瘍(甲状腺がん)には乳頭がん、濾胞(ろほう)がん、低分化がん、髄様がん、未分化がんがあります。それぞれの頻度は、乳頭がんが圧倒的に多くて90%を占めています。ただし、いずれの病気も他の臓器の悪性腫瘍と比較して頻度は非常に低いのが特徴です。

![]()

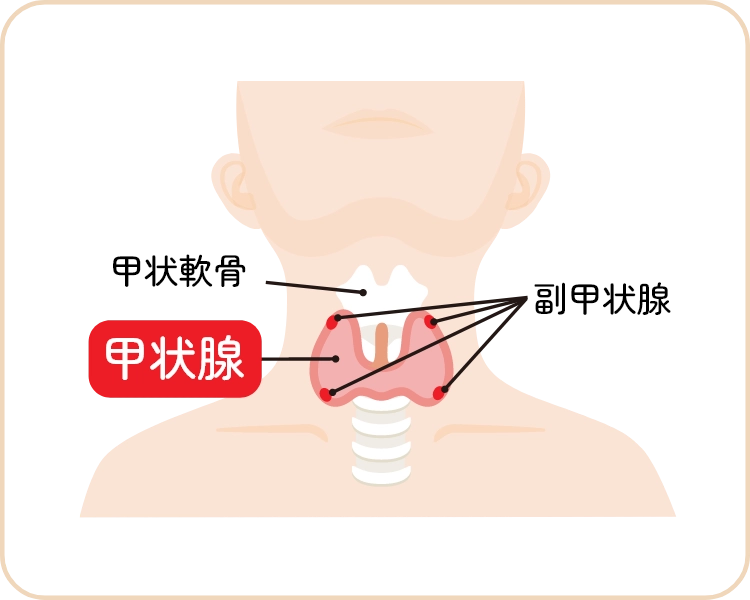

下垂体疾患

Pituitary disorders

下垂体は、脳の底部に位置する小さな内分泌器官で、さまざまなホルモンの分泌をコントロールする重要な役割を担っています。下垂体疾患は、この下垂体に腫瘍ができたり、機能に異常が生じたりすることで起こります。

代表的な疾患には、先端巨大症、プロラクチノーマ(プロラクチン産生下垂体腺腫)、下垂体機能低下症、成長ホルモン分泌不全症などが挙げられます。

特に下垂体機能低下症は、下垂体前葉から分泌されるホルモンの一部、または全てが、様々な原因によって十分に分泌されなくなる状態を意味します。症状は、低下したホルモンの種類によって多岐にわたります。

代表的な下垂体疾患

先端巨大症

先端巨大症は、下垂体に腫瘍が発生し、成長ホルモンが過剰に分泌されることで引き起こされる病態です。典型的な症状として、額や顎、手足などの体の末端部分が異常に肥大することが挙げられます。また、患者さんによっては、頭痛、高血圧、糖尿病、睡眠時の呼吸障害、多量の発汗といった症状を伴うことがあります。治療の第一選択は手術による腫瘍の摘出です。

下垂体機能低下症

下垂体機能低下症は、下垂体から分泌されるホルモンの量が不足する病気です。原因として、下垂体腫瘍や外傷、脳血管障害、感染症、自己免疫疾患などが考えられます。症状は、不足するホルモンの種類によって異なりますが、治療としては不足しているホルモンを補充する薬物療法が中心となります。

プロラクチノーマ(プロラクチン産生下垂体腺腫)

プロラクチノーマは、プロラクチンを生成する細胞が腫瘍化することで、身体に様々な変化をもたらす疾患です。特に、月経周期の乱れ、月経の停止、乳汁の分泌といった症状がよく見られます。治療せずに放置すると、不妊症や骨密度の低下を招く可能性があります。治療法としては、他の下垂体腫瘍と異なり、薬物治療が第一選択です。また、妊娠、出産を経て腫瘍が自然に消失することがあります。

クッシング病

クッシング症候群は、副腎皮質からコルチゾールというホルモンが過剰に分泌される病気です。コルチゾールは、ストレスに対抗したり、血糖値を上げたりする作用がありますが、過剰になると体に様々な悪影響を及ぼします。

主な症状は、満月のような丸い顔、首の後ろや腹部に脂肪がつきやすい、手足が細くなる、皮膚が薄くなり傷つきやすくなる、高血圧、糖尿病、骨粗しょう症などです。

成長ホルモン分泌不全症

成長ホルモンの分泌が不足している状態を成長ホルモン分泌不全症と言います。また、小児と成人で異なる様々な症状が現れます。小児の場合は低身長や体脂肪の増加、大人の場合は疲労感・倦怠感、筋力低下、骨密度の低下、発汗量の低下など多岐にわたります。治療は不足している成長ホルモンを補う治療法(成長ホルモン補充療法)を行います。

![]()

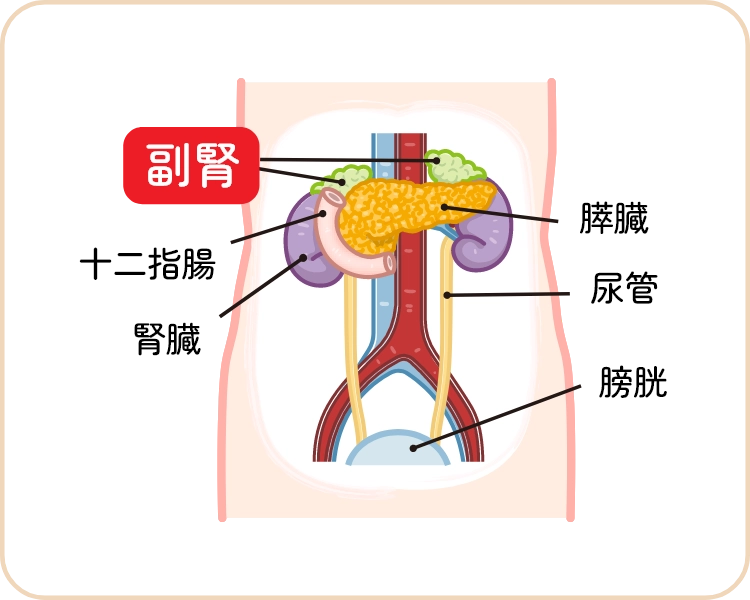

副腎疾患

Adrenal disease

副腎は、腎臓の上部に位置する小さな内分泌器官であり、ホルモン分泌を通じて体の機能を調節する重要な役割を担っています。副腎疾患は、この器官から分泌されるホルモンの量が正常範囲を超えて過剰になったり、逆に不足したりすることによって生じる病気の総称です。代表的な疾患としては、原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫などが挙げられます。

代表的な副腎疾患

原発性アルドステロン症

原発性アルドステロン症は、副腎からアルドステロンというホルモンが過剰に分泌される病気です。アルドステロンは、血圧を上げる作用があるため、過剰になると高血圧を引き起こします。

主な症状は、高血圧、低カリウム血症、筋力低下、多尿などです。特に、若い頃から高血圧が続いている場合や、降圧薬を飲んでも血圧が下がらない場合は、原発性アルドステロン症の可能性があります。

治療は手術、薬物療法です。手術によりアルドステロン症が治ると、血圧が正常化することもあります。

クッシング症候群

クッシング症候群は、副腎皮質からコルチゾールというホルモンが過剰に分泌される病気です。コルチゾールは、ストレスに対抗したり、血糖値を上げたりする作用がありますが、過剰になると体に様々な悪影響を及ぼします。

主な症状は、満月のような丸い顔、首の後ろや腹部に脂肪がつきやすい、手足が細くなる、皮膚が薄くなり傷つきやすくなる、高血圧、糖尿病、骨粗しょう症などです。

褐色細胞腫

褐色細胞腫は副腎の髄質から発生し、交感神経(自律神経の一種)の働きを調節するホルモンである「カテコールアミン」(アドレナリンとノルアドレナリン)を過剰に産生する腫瘍です。

主な症状は高血圧や頭痛、動悸、発汗、不安感などです。糖尿病、脂質異常症、不整脈、心不全、頑固な便秘、腸閉塞(麻痺性イレウス)を併発することもあります。