![]()

生活習慣病とは

About lifestyle disease

私たちの健康は、毎日の生活習慣と密接に結びついています。食生活、運動習慣、睡眠、喫煙、飲酒などの習慣が、健康に大きな影響を与えることはよく知られています。これらの生活習慣が乱れると、様々な病気を引き起こす可能性が高まります。

特に、長年の不健康な生活習慣が積み重なることで発症する病気を「生活習慣病」といいます。生活習慣病は、初期には自覚症状がないことが多く、気づいたときには病状が進行していることもあります。

生活習慣病の特徴

- 初期には自覚症状がほとんどないことが多いため気づきにくい

- 2型糖尿病は、過食、運動不足、肥満などの生活習慣と深く関わっていると考えられている

- 高血糖の状態が続くと、様々な合併症を引き起こすことがある

- 早期に発見し、適切な治療を行うことで、合併症のリスクを減らすことができる

![]()

主な生活習慣病と症状

Lifestyle disease / symptoms

糖尿病

糖尿病とは、血糖値をコントロールするホルモンであるインスリンの作用が不足し、血糖値が高い状態が続く病気です。糖尿病の初期には、自覚症状がないことがほとんどですが、高血糖の状態が続くと、喉の渇き、頻尿、体重減少、倦怠感などの症状が現れることがあります。

高血圧

高血圧とは、血管にかかる圧力が正常値よりも高い状態が続くことを言います。日本人の3人に1人は高血圧と言われており、もっとも一般的な生活習慣病の一つです。

高血圧の状態が続くと、血管に常に負担がかかり、血管壁が傷ついたり、柔軟性がなくなって硬化したりします。このような状態が続くと、動脈硬化が進み、脳卒中や心筋梗塞といった重大な病気を引き起こす可能性が高まります。

高血圧は、自覚症状がない場合がほとんどですが、放置すると脳卒中、心筋梗塞、腎臓病など、様々な重大な病気を引き起こす原因となります。

高血圧の症状

- 頭痛

- めまい

- 動悸

- 息切れ

- 吐き気

- 倦怠感

- 肩こり

血圧値の診断基準

一般的に、上の血圧(収縮期血圧)が140mmHg以上、または下の血圧(拡張期血圧)が90mmHg以上の時に高血圧と診断されます。

(但し、家庭血圧の値が5~7日の平均でどちらか一方でも135/85mmHg以上である場合も高血圧と診断されます。)

血圧値の分類

(成人血圧、単位はmmHg)

| 分類 | 診察室血圧 | 家庭血圧 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | |||

| 正常血圧 | <120 | かつ | <80 | <115 | かつ | <75 |

| 正常高値血圧 | 120-129 | かつ | <80 | 115-124 | かつ | <75 |

| 高値血圧 | 130-139 | かつ/または | 80-89 | 125-134 | かつ/または | 75-84 |

| Ⅰ度高血圧 | 140-159 | かつ/または | 90-99 | 135-144 | かつ/または | 85-89 |

| Ⅱ度高血圧 | 160-179 | かつ/または | 100-109 | 145-159 | かつ/または | 90-99 |

| Ⅲ度高血圧 | ≧180 | かつ/または | ≧110 | ≧160 | かつ/または | ≧100 |

脂質異常症

脂質異常症は、血液中の脂質バランスが崩れ、特定の脂質(LDLコレステロールや中性脂肪)が過剰に増えたり、別の脂質(HDLコレステロール)が不足したりする状態を指します。

通常、肝臓は血液中の脂質を適切に処理していますが、脂質異常症では、肝臓への脂質吸収が滞ったり、肝臓に蓄えられた脂質が過剰に放出されたりするなどの異常が起こります。

血液中の脂質濃度が異常に高まると、血管の内壁にプラークと呼ばれる塊が形成されやすくなります。このプラークが成長すると血管が狭くなり、血液の流れが阻害されます。

さらに、プラークが破裂すると血栓が形成され、血管が詰まってしまうことがあります。これが動脈硬化です。

脂質異常症の合併症

脂質異常症自体には、ほとんど自覚症状がありません。しかし、動脈硬化が進行すると、様々な合併症を引き起こす可能性があります。

- 心筋梗塞

- 狭心症

- 脳梗塞

- 臓機能低下

- 肝臓機能低下

- 膵炎

リスク区分別脂質管理目標値

| 治療方針の原則 | 管理区分 | 脂質管理目標値(mn/d) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| LDL-C | Non-HDL-C | TG | HDL-C | ||

|

一次予防 まず生活習慣の改善を行った後薬物療法の適用を考慮する |

低リスク | <160 | <190 |

<150(空腹時)※※※ <175(随時) |

≧40 |

| 中リスク | <140 | <170 | |||

| 高リスク |

<120 <100※ |

<150 <130※ |

|||

|

二次予防 生活習慣の是正とともに薬物治療を考慮する |

冠動脈疾患またはアテローム血栓性脳梗塞(明らかなアテローム※※※※を伴うその他の脳梗塞を含む)の既往 |

<100 <70※※ |

<130 <100※※ |

||

- ※糖尿病において、PAD、細小血管症(網膜症、腎症、神経障害)合併時、または喫煙ありの場合に考慮する。

- ※※「急性冠症候群」、「家族性高コレステロール血症」、「糖尿病」、「冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞(明らかなアテロームを伴うその他の脳梗塞を含む)」の4病態のいずれかを合併する場合に考慮する。

- 一次予防における管理目標達成の手段は非薬物療法が基本であるが、いずれの管理区分においてもLDL-Cが180mg/dL以上の場合は薬物治療を考慮する。家族性高コレステロール血症の可能性も念頭に置いておく。

- まずLDL-Cの管理目標値を達成し、次にnon-HDL-Cの達成を目指す。LDL-Cの管理目標を達成してもnon-HDL-Cが高い場合は高TG血症を伴うことが多く、その管理が重要となる。低HDL-Cについては基本的には生活習慣の改善で対応すべきである

- これらの値はあくまでも到達努力目標であり、一次予防(低・中リスク)においてはLDL-C低下率20~30%も目標値としてなり得る。

- ※※※10時間以上の絶食を「空腹時」とする。ただし水やお茶などのカロリーのない水分の摂取は可とする。それ以上の条件を「随時」とする。

- ※※※※頭蓋内外動脈の50%以上の狭窄、または弓部大動脈粥腫(最大肥厚4mm以上)

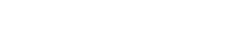

メタボリックシンドローム

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)とは、内臓脂肪の蓄積によって高血圧、脂質異常症(高脂血症)、高血糖のうち2つ以上を伴っている状態をいいます。内臓脂肪は、お腹周りに蓄積される脂肪で、過剰に蓄積されると様々な健康上の問題を引き起こします。

メタボリックシンドロームは、動脈硬化の原因となり、心疾患(心筋梗塞、狭心症など)、脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)のリスクを高めます。心疾患、脳血管疾患はがんと並んで日本人の3大死因と言われており、これらの疾患を引き起こす原因となる生活習慣病の予防対策として、メタボ健診といわれる特定健診・特定保健指導が2008年から40歳〜74歳の人を対象に実施されるようになりました。

メタボリックシンドロームは、自覚症状がない場合が多く、健康診断などで指摘されて初めて気づくケースがほとんどです。定期的に健診を受け、健康管理に気を付けましょう。

特定健診

川崎市が実施する特定健診(メタボ健診)を受け、定期的にご自身の健康状態をチェックしましょう。

特定健診では、身体計測(身長、体重、腹囲)や血圧測定、血液検査(脂質、血糖値など)、尿検査などを行い、メタボリックシンドロームのリスクを評価します。

メタボリックシンドロームの診断を受けた方へ

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪の蓄積によって高血圧、脂質異常症、高血糖などが重なり、心臓病や脳卒中などの重大な病気につながりやすい状態です。三倉医院では、メタボリックシンドロームの診断を受けた方や肥満が気になる方へのサポートを積極的に行っております。

診断結果の説明と生活習慣指導

健診結果は、当院の医師が丁寧に説明いたします。

また、検査結果に基づき、食事療法や運動療法、その他生活習慣の改善について、具体的なアドバイスをさせていただきます。

検査結果は、ご自身の記録としてコメントも含めお渡ししております。ご自身の健康状態の変化を把握し、生活習慣改善のモチベーション維持に役立てていただけます。

動脈硬化

動脈硬化とは、血管の壁が厚く硬くなり、弾力性を失った状態を指します。血管は、心臓から送り出された血液を全身に運び、酸素や栄養を届ける役割を担っています。健康な血管は、柔軟性があり、血液の流れをスムーズに保つことができます。しかし、動脈硬化が進むと、血管壁にコレステロールやカルシウムなどが蓄積し、血管内腔が狭くなります。動脈硬化は、加齢とともに自然に進行しますが、生活習慣病や遺伝的な要因によって進行が加速されることがあります。

当院では動脈硬化の検査であるABI検査(予約制)を行うことができます。

動脈硬化の症状

- 胸の痛みや圧迫感・狭心症

- 胸の激しい痛み、呼吸困難

- 手足の麻痺、言語障害

- 足の痛み、冷感

- むくみ、倦怠感

![]()

生活習慣病の治療の流れ

Treatment flow

1

診断と評価

まずは、問診や検査を通じて、生活習慣病の種類や進行度合い、合併症の有無などを詳しく把握します。

2

治療目標の設定

患者さんと医師が相談し、具体的な治療目標を設定します。

目標は、血糖値や血圧などの数値だけでなく、生活の質の向上や合併症の予防なども含めて、患者さん一人ひとりに合ったものが設定されます。

3

治療計画の作成

治療目標を達成するために、具体的な治療計画を作成します。

治療計画には、食事療法、運動療法、薬物療法、生活習慣の改善などが含まれます。

4

治療の実施

作成された治療計画に基づき、治療を開始します。

定期的な診察や検査を通じて、治療効果や副作用などを確認しながら、必要に応じて治療内容を修正します。

5

経過観察と長期管理

生活習慣病は、一度改善しても再発する可能性があるため、長期的な経過観察と管理が必要です。

定期的な検査や診察を通じて、病状の変化や合併症の有無などを確認し、適切な治療を継続します。